|

НАШ КРАЙ

Иоанно - Богословский Череменецкий мужской монастырь. Основание монастыря связано еще со временами великого князя московского Ивана Васильевича(III). По древнему преданию на острове посреди Череменецкого озера крестьянину Мокию явился образ Святого Апостола и Евангелиста Иоанно Богослава. Об этом узнал великий князь и повелел на месте явления иконы основать обитель. Датой основания принято считать 1478 год, когда московское войско в очередной раз с огнем и мечом пришло к Новгороду.

Столь частые посещения новгородских земель великим князем наводят на мысль о том, что Иоанно - Богословский Череменецкий монастырь мог быть основан как раньше 1478 года, так и позже, но все-таки во времена великого князя и государя Ивана Васильевича (III). Свидетельства древности обители обнаруживаются в переписных книгах Шелонской пятины VI века. Упоминаются каменная и деревянная церкви, шестнадцать келейных мест, конюшенный двор, житницы, мельница, деревни и земли в трех погостах. На высоком холме до сих пор сохраняются живописные руины каменной Богословской церкви. В 1707 году на месте деревянной возведена каменная церковь Преображение Господня. Этот памятник начала VIII века сохранился до наших дней. В 16 веке, как и вся Русская земля, монастырь страдал от завоевателей. Так, в 16 веке обитель претерпела разорение от «людей литовских», но даже тогда службы в чудом уцелевшем храме не прекращались. Петровский погост, церковь во имя Воскресения Христова. К югу от Череменецкого монастыря, на территории Петровского погоста расположенного здесь чуть ли не со времён Княгини Ольги, находится один из многочисленных археологических памятников Верхнего Полужья – древнерусское городище или «градок», ныне занятое существующей церковью с кладбищем. Первые письменные данные о Петровском погосте относятся к 1498 году. В то время здесь уже стояла деревянная церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, в составе погоста упомянаются деревни: Врёво, Наволок, Госткино, Велехово и Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь. Писцовая книга 1524 года добавила сюда новые названья деревень: Репей, Коростовичи, Надевичи, Нежгостищи… Полвека спустя на погосте стояли уже две деревянные церкви: холодная Петропавловская и тёплая, посвящённая Святому Николаю Чудотворцу. В конце 16 века погост был разорён «литовскими людьми», здешние церкви долго простояли «без пения», а Никольская даже «завалилась». Возрождение погоста началось с прекращением Смутного времени, т.е. в 1610-е годы. Церковь Николая Чудотворца была отстроена заново, Петропавловская поновлена. Её заменили на новую в конце 17 века. На протяжении последующих полутора столетий погост не раз подвергался пожару. В 1760-е годы из-за неосторожности пономаря Никольской церкви, сгорела не только эта церковь, но и весь погост. Удалось спасти напрестольный крест, книги Евангелий, священные покровы, несколько икон. В 1767 году на средства Заорешского помещика, некоего Агафона Васильевича, на месте древней Никольской церкви был построен деревянный храм во имя Воскресения Христова, который простоял на погосте свыше 120 лет, пока не сгорел в 1889 году. В 1868 году на погосте вновь возникла и деревянная церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла. На этот раз её поставили на местном кладбище за дорогой. Её построили по проекту архитектора Павла Андреевича Чепыжникова. Новая Петропавловская церковь Петровского погоста была также холодной, однопрестольной, стояла на частично сохранившемся до наших дней каменном фундаменте. Согласно описанию «длина церкви, считая и колокольню 10 саж. 2 арш., наидольшая ширина 7 саж. 2 арш., высота до верха карниза 3 саж. 2 арш.. Колокольня в один ярус, общею высотою до верха карниза 7 саж.». Церковь была уничтожена в первые месяцы войны. Каменную Воскресенскую церковь поставили на бывшем Петровском погосте взамен сгоревшей в 1889 году, одноимённой деревянной. Её проект был окончательно утверждён в 1894 году. Завершение строительства совпало с годом смерти её создателя. Сбору средств на завершение строительства этого храма много способствовал о. Иоанн Кронштадский, причисленный к лику святых Русской Православной Церкви. Церковь во имя Воскресения Христова, каменная, 1892-1901 гг., арх. М.А.Щурупов, закрыта в 1938 году, действует с 1941 года. Воскресенская церковь – последняя память о древнем Петровском погосте, основанном ещё княгиней Ольгой. Далеко заметны светло-синие церковные главки. Воскресенская церковь – последнее творение, лебединая песня замечательного мастера русского православного зодчества Михаила Арефьевича Щурупова (1815-1901). Строительство православных храмов было делом жизни этого выпускника и золотого медалиста петербургской Академии Художеств, которую он окончил в 1836 году. Скромная лужская деревня Петровская Горка является несомненным архитектурным раритетом. Щурупов проектировал свой храм, когда ещё стояла над озером в целости и сохранности гигантская колокольня Череменецкого монастыря. Кроме того, напротив через озеро возвышалась монументальная Покровская церковь в с. Югостицы. Знал бы мастер, что из всех этих построек уцелеет лишь созданная им церковь, возможно, он решил бы её иначе, не столь камерно, придал бы больший масштаб её объёмам. Воскресенскую церковь в народе называют Голубковской, т.к. находится она вплотную к соседней деревне Голубково. Церковь во имя Покрова Божьей Матери.

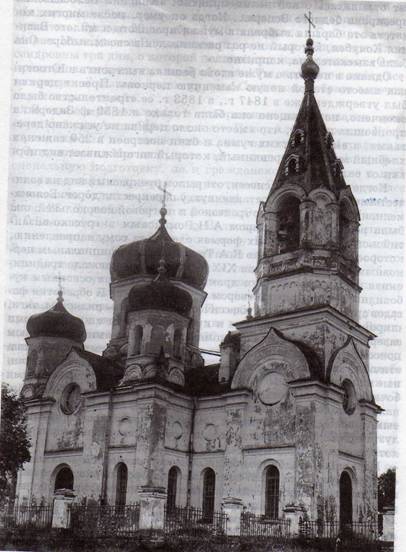

В 1783 году, когда поместьем владел Фрол Исакович Неплюев, в Югостицах была уже другая каменная церковь во имя Св. Николая Чудотворца. В 1846 году, после смерти, владелицей поместья стала его жена Елена Павловна, Урождённая Бибикова, сын Константин и две дочери. В память о муже вдова решила выстроить в Югостицах вместо старой новую каменную церковь. Проект церкви был утверждён в 1847 году, в 1853 году её строительство было окончено, но освящена она была только в 1859 году. Белокаменная, пятикупольная с трапезой и шатровой колокольней, она была сделана архитектором А.Н.Романовым в «русско-византийском» стиле. Церковь с кладбищем были обнесены железной в каменных столбах оградой, а в 1874 году на месте старой церкви поставили каменную часовню. И сейчас, несмотря на утраты, храм производит своей торжественностью и масштабом. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

© 2009-2013. БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ НАМ СОЗДАВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ЭТОТ РЕСУРС |